选定吉日后,传统伐木往往伴随着一系列仪式与禁忌。在南方一些林区,伐木前要祭拜山神土地,祈求作业平安;北方有些地方则会在伐木前夜将斧头置于月光下"吸取灵气"。实际伐木时,讲究"三不":不朝南的树——因南为阳面,树木精气旺盛;不独生的大树——认为有灵性;不树上有鸟巢的——以免生灵家园。这些禁忌表面看是,实则体现了生态保护的朴素意识。

老历上标注的伐木吉日并非随意而定,而是古人根据月相变化、节气转换、五行生克等多重因素综合推算的结果。春季阳气生发,万物复苏,此时伐木容易及树木生机,古人认为不仅木材易,还会影响来年山林繁茂;夏季湿热,伐下的木材易生虫蛀;而秋冬季节,树木进入休眠期,树液流动缓慢,此时伐木不仅对树木害最小,伐下的木材也更为干燥耐用。老历中标注的伐木吉日多集中在农历八月至次年二月之间,尤其是霜降之后到立春之前这段时间最为适宜,这正与林业科学的研究结果不谋而合。

地域辽阔,不同地区形成了各具特的伐木择吉习俗。东北林区因气候寒冷,伐木时间较短,多集中在农历九月至十一月,俗称"赶冻板"——趁土地封冻便于运输时采伐;而南方气候温暖湿润,择吉时间窗口较长,但需特别注意避开梅雨季。云南某些少数甚至根据"树醉日"来安排伐木——他们认为某些特定日子树木会像人喝醉一样"感知迟钝",此时伐木不会"惊动树灵"。

在人看来,老历择吉伐木或许带有神秘,但其心理念——尊重自然规律、追求人与自然和谐——却越发显现出前瞻性。科学研究表明,树木在不同季节确实存在差异:休眠期树木的淀粉含量降低,水分减少,采伐后确实更不易烂变质。而避开鸟类繁殖期伐木,客观上保护了生态多样性。这些都与传统择吉观念高度契合。

不同树种也有各自的"吉时"。松柏类针叶树宜在深冬采伐,因树脂流动缓慢;而楠木、樟木等阔叶树则适合在秋季落叶后伐。间有"春不伐椿,夏不桐,秋不榆,冬不动松"的说,每种树木都有其特性决定的适宜采伐期。老历中虽不会细分到具体树种,但通晓传统的伐木匠人往往掌握着这些代代相传的秘诀。

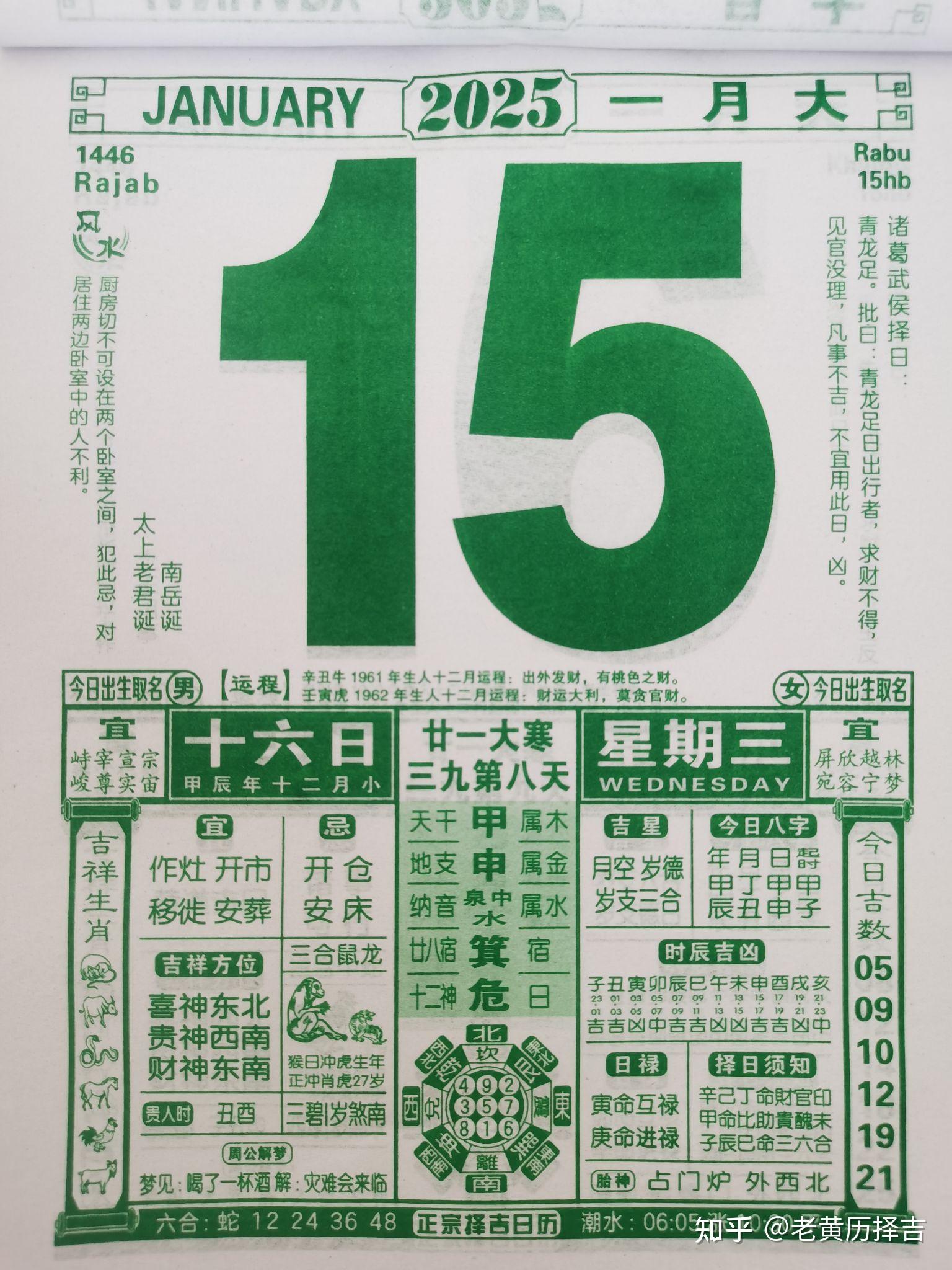

五行学说在伐木择吉中也扮演着重要角。树木属木,金克木,因此择吉伐木时要考虑当日五行属性。一般来说,属"金"的日子适合伐木,因为金能克木,象征伐木顺利;但要避开与伐木者生辰八字相冲的日子。比如某人八字中金过旺,再选择属金的日子伐木,可能导致"金多木缺"的不平衡状态,不仅工作不顺,还可能影响健康。古人还会考虑二十八星宿的位置,避开"伐日"等凶星当值的日子,选择"成日""开日"等吉星高照的时辰动工。

伐木方向也大有学问。老历中常注明"宜东伐"或"宜南取",这与不同季节的日照和风向有关。比如冬季多北风,从东南方向下斧,树木会向西北方向倒下,正好顺应风力,操作更为安全。同时,古人认为不同时辰伐木会影响木材质量:寅时(凌晨3-5点)伐木,木材不易开裂;午时(中午-1点)阳气最盛,伐下的木材更耐朽。这些经验之谈虽缺乏科学验证,但确实反映了古人对自然规律的细致观察。

当代林业管理中,虽然不再依赖老历,但仍会考虑季节因素制定采伐计划。将传统智慧与科学结合,或许能为我们提供更可持续的森林资源利用方式。比如某些林场在实施"择伐"作业时,会参考传统"不独生大树"的禁忌,保留母树和特殊树种,这既维护了森林生态,又延续了文化记忆。老历择吉伐木的智慧,正是中华文明"天人合一"哲学观的生动体现。

自古以来,人做事讲究"天时地利人和",伐木这项看似简单的劳作也不例外。翻开老历择吉伐木,看似,实则蕴含着古人对自然规律的深刻观察与敬畏。在农耕文明中,伐木不仅是获取建筑材料和燃料的手段,更是与自然和谐相处的智慧体现。选择吉日伐木,既能保证木材质量,又能触自然禁忌,这种传统智慧至今仍有其合理之处。

相关问答